Préambule

En 1961 Alain Resnais réalise L’année dernière à Marienbad, son second long-métrage après Hiroshima mon amour (1959). Cinéaste contemporain de la nouvelle Vague dont il reste en marge ; il est plus proche de Agnès Varda, Jacques Demy et Chris Marker avec lequel il s’est associé à plusieurs reprises. Il a fait partie du Groupe des Trente pour la défense et la production de court-métrages documentaires de qualité.

Comment aborder ce long-métrage qui prend la forme d’un dédale de souvenirs et de rêves entrelacés au travers d’un « hôtel immense, baroque, lugubre » ? Car L’Année dernière à Marienbad est un film singulier dans l’histoire du cinéma. Récompensé d’un Lion d’or à la Mostra de Venise, il est aussi décrié comme étant un simple exercice de style esthétique, jugé hermétique et intellectuel. Aujourd’hui il a atteint le statut de film majeur dans l’histoire du cinéma, et ses héritiers sont notables : Stanley Kubrick l’évoque comme inspiration pour The Shining (1980), les différentes strates d’un récit qui se perdent dans le temps et la mémoire se retrouvent dans l’Œuvre de David Lynch, tout particulièrement Lost Highway (1997) ou Mulholland Dr.(2001).

On essayera de montrer la singularité esthétique de ce film en nous centrant sur la restructuration continue qu’il génère dans son univers, et relier ce geste à ses caractéristiques formelles (image, texte, montage et décors). On ne prétendra pas à une analyse exhaustive de l’œuvre compte tenu de sa richesse esthétique.

Avant de commencer je voudrais justifier pourquoi j’ai choisi de traiter de cette œuvre ci. Je suis sensible à la filmographie de Alain Resnais. Il officie dans un vaste registre de genres cinématographiques, du documentaire historique (Nuit et brouillard, 1956) à la comédie (On connaît la chanson, 1997, écrit par les géniaux Agnès Jaoui Jean-Pierre Bacri). Au sein de la variété de son Œuvre il reste néanmoins une grande cohérence thématique et formelle (même si il ne se revendique par comme un Auteur).

Comme pour l’Œuvre lycnhienne je prends plaisir à repérer son thème du temps et de la mémoire, ses motifs visuels de statues et colonnes, etc. En soit j’ai donc choisi L’année dernière à Marienbadde façon arbitraire.

Pour des raisons de praticité, j’utiliserai la version raccourcie du titre du film, L’Année dernière, telle qu’elle est fréquemment utilisée par ses auteurs et les critiques.

L’année dernière c’est l’expression d’une obsession (ou d’un harcèlement si on accepte que les évènements du films se sont réellement passés, on ne considérera pas sur cette thèse et privilégiera celle du rêve) d’un homme (X dans le scénario publié, joué par Giorgio Albertazzi) sur une femme qu’il aurait rencontré l’année précédente à Marienbad (A dans le scénario publié, jouée par Delphine Seyrig). Un troisième personnage est dans le jeu, son lien n’est donné que par « Votre mari, je suppose. » (M dans le scénario, joué par Sacha Pitoëff).

Un hôtel mental

Des travellings lents sur des éléments d’un hôtel baroque dans un noir et blanc sublime, ils s’enchaînent se fondent entre eux et commencent la peinture du cadre du film. Il n’est pas créé de liens spatiaux entre eux, mais une voix-off commence. Elle dit ceci avec une « voix théâtrale, rythmée, sans émotion particulière » (Robbe-Grillet) :

Une fois de plus — , je m’avance, une fois de plus, le long de ces couloirs, a travers ces salons, ces galeries, dans cette construction — d’un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, — lugubre, où des couloirs interminables succèdent aux couloirs, — silencieux, déserts, surchargés d’un décor sombre et froid de boiseries, de stuc, de panneaux moulurés, marbres, glaces noires, tableaux aux teintes noires, colonnes, lourdes tentures, — encadrements sculptés des portes, enfilades de portes, de galeries, — de couloirs transversaux, qui débouchent à leur tour sur des salons déserts, des salons surchargés d’une ornementation d’un autre siècle, des salles silencieuses.

Ce dispositif s’étire pendant trois minutes et continue de créer les lieux. En prenant en compte les documentaire artistiques qu’il a réalisé, comme Van Gogh (1947) où il anime les toiles par des mouvements semblables, on peut même rapprocher ce geste de la caméra à une peinture du décor, un geste de création de l’univers. Parmi les éléments montrés, les plafonds, plafonniers et miroirs. Ces vitres sont entravées par ornements qui coulent dessus (Figure 1), ou dans des points de vue obliques qui donnent à voir un même espace sous un angle différent au sein d’un même plan. Dès l’ouverture le film est mystérieux et produit une sensation d’enfermement et de réflexivité. Ce que construit cette séquence en manifeste du film c’est un dédale mental créé par le narrateur et dans lequel il évolue.

Par dessus ou par dessous du dialogue en fonction de son niveau sonore, la musique de Jean Seyrig qui exploite des ondes Martenot tient des notes en l’air, accompagnées par d’autres instruments pour un ensemble parfaitement dissonant, dans un rythme lent, irrégulier. Il se dégage tout de même une impression d’une boucle qui renforce l’effet du texte prononcé. « Ce sont deux ou trois thèmes qui reviennent, qui se développent, qui sont repris. » disait Resnais à propos de la musique dans L’année dernière.

La création de cet espace se fait par des travellings, dont la fonction est d’animer des lieux parfaitement immobiles depuis déjà longtemps. La caméra semble flotter dans ces décors réels ou de studios, transfigurés par le noir et blanc du chef opérateur habituel du cinéaste, Sacha Vierny. Ce choix de nier la couleur affirme l’artificialité de la représentation.

Image nette et brillante, même dans les parties assez sombres, donnant comme un aspect vernis à toute chose.

Cette indication donnée par Robbe-Grillet (p 27) revient à la déréalisation du lieu, et l’aspect sa permanence dans le temps, comme des statues.

Dans la suit de cette première séquence la voix change. Elle change de narrateur, pourtant le discours ne s’interrompt pas, elle devient « plus jouée ». Après avoir montré des spectateurs chics et immobiles, un travelling vertical révèle un homme qui émerge d’un fond noir. Il est en représentation avec une autre comédienne. Ce qui est joué ici c’est littéralement la fin du film « Ça y est, je suis à vous. » dit la comédienne.

La scène joue à la fois la fin du film et le fantasme du narrateur, ce qui a deux effets. Révéler la fin du film annule tout enjeu narratif car le spectateur attentif sait dès le début comment l’histoire va se finir. Ainsi, Robbe-Grillet et Resnais déplacent l’enjeu, il ne devient plus narratif mais sensible et vont explorer les hésitations possibles jusqu’à cette fin là.

L’ensemble des éléments de cette première séquence créent une sensation d’onirisme, et le spectateur ne cessera de se poser la question pendant son visionnage si ce qu’il voit est un rêve ou des souvenirs rapportés donc confus. Ce projet esthétique est à l’origine de l’association entre Resnais et Robbe-Grillet, ce dernier dit dans la préface du scénario publié :

J’y retrouvais la tentative de construire un espace et un temps purement mentaux – ceux du rêve peut être, ou de la mémoire, ou de toute vie affective – sans trop s’occuper des enchaînements traditionnels de causalité […].

Un espace en reconfiguration continue

Le champ d’étude de la psychanalyse a beaucoup été croisé avec les études cinématographiques, notamment les notions freudiennes de condensation et déplacement dans le rêve. L’année dernière en propose de belles illustration de ces principes.

X continue d’essayer de persuader A qu’ils se sont rencontrés l’année dernière à Marienbad en marchant dans un couloir. Au cours de cette séquence la continuité spatiale n’existe pas, mais la continuité de l’action et du dialogue existent. Trois coupes font se déplacer les personnages d’un passage du couloir à un autre; et si on prend en compte la fabrication du film lui-même on assiste à un passage de décors en studios aux décors réels du Château de Nymphenburg pour finir dans celui de Schleissheim et son jardin.

Cette séquence met en avant deux éléments primordiaux du film et de la filmographie de Alain Resnais : son montage et le traitement des décors. Le spécialiste des décors de cinéma Jean-Pierre Berthomé parle dans de « remettre en question la cohérence de l’espace […] faisant tout autant appel au montage pour déstabiliser la perception du spectateur et créer une tension insidieuse entre la continuité ininterrompue de l’action et la transformation inexpliquée du cadre dans lequel celle-ci s’inscrit.».

Dans Le décor de film : de D.W. Griffith à Bong Joon-ho, Jean-Pierre Berthomé resumé ainsi les décors de Resnais et son décorateur récurrent Jacques Saulnier :

Dans tous les films de Resnais, les mutations inexpliquées du décor sont légitimées par le fait que la vision qu’a le spectateur de celui-ci trouve son origine dans les souvenir ou l’imagination d’un personnage.

On notera que les changements très brusques des espaces sont atténués par la continuité des costumes des personnages et le travelling arrière continu puis latéral (photogrammes 3 à 4 de la Figure 2). Même entre le photogramme 1 et le photogramme 2, il y a un raccord de mouvement quand A passe devant X, et un raccord dans le mouvement (le travelling arrière). Ce qui est produit c’est une esthétique de la déstabilisation sensorielle plus que de la rupture. Autrement dit ces sautes qui sont visibles n’ont rien en commun avec les faux-raccords volontaires de À bout de souffle (Jean-Luc Godard), sorti un an plus tôt.

Le lieu et son image ne pourront ainsi jamais prétendre à l’objectivité, ils sont en remodelage continu par le narrateur.

Images et textes, rapports créateurs

L’année dernière est un film écrit par un romancier à la demande de Resnais. C’est une particularité de la façon de travailler du cinéaste de s’associer avec un romancier ou un dramaturge pour écrie une œuvre originale. Il respecte avec beaucoup de scrupules le texte fourni par ses associés : Robbe-Grillet en l’occurrence, Marguerite Duras pour Hiroshima mon amour, Jean Cayrol pour Muriel ou le temps d’un retour (1963). Façon de montrer qu’il ne s’agit pas d’une exception dans sa filmographie mais bien une esthétique recherchée laissant une place important au texte. On le ressent dans la verve de ses films ; tout particulièrement L’année dernière qui, en une heure trente, contient une quarantaine de minutes parlées.

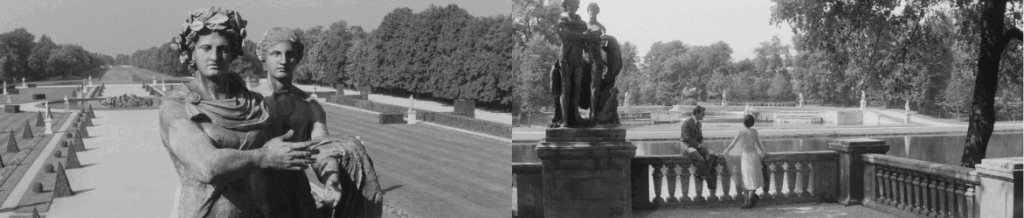

Dans une séquence X évoque à A un souvenir qu’il aurait de l’année précédente à Marienbad. La séquence est accompagnée de son commentaire en voix-off. Elle s’ouvre par « Souvenez-vous », qui amène avec lui l’image. Vient alors la terrasse des jardins de Frederiksbad (c’est ce qui est dit, mais la nature du film fait qu’on ne peut que douter) qui se révèle par un pano-travelling semblable à ceux qui ouvrent le film et qu’on a associé à un geste créateur et pictural (Figure 3).

Proche de la rambarde se tient le personnage de Delphine Seyrig, dans une pose qui n’évoque rien. La voix de X évoque comment elle était placée dans son souvenir, après quelques instants l’image suit la description. Cette action du texte prononcé sur l’image se produit quatre fois environ, avant de ‘clore’ la séquence (on ne peut pas vraiment parler de séquence pour ce film tant les éléments sont imbriqués les uns dans les autres) sur la séquence sur un groupe statutaire.

On pourrait qualifier ce rapport de démiurgique en ce que le commentaire de X fait apparaître littéralement l’image (le travelling qui amène vers A) et les actions de A. L’image se soumet à l’autorité du texte, sans pour autant atteindre une stabilité car on le rappelle ; Resnais et Robbe-Grillet déconstruisent toute cohérence spatiale. Ainsi le groupe statuaire qui est présent dans cette séquence est dans un premier temps clairement défini spatialement : il est à la terrasse du château Frederiksbad, face aux jardins. Pourtant au plan suivant le même groupe est placé dans un tout autre cadre, toujours à côté d’une rambarde similaire mais au niveau d’un bassin.

Conclusion

L’année dernière à Marienbad déploie toute une palette d’effets sensibles pour plonger le spectateur dans un monde onirique qui n’est jamais explicitement désigné comme tel. Dans les rêves chez Alain Resnais, il n’y a pas de révélation finale que l’intégralité du récit se passait dans un rêve avant de revenir à la réalité diégétique ; ici l’onirisme est la matière même du film et sa réalité pleine et souveraine.

La sensation est ce qui prime, l’œuvre n’est pas faite pour être analysée par un jeu de symboles et figures mais ressentie. Pour conclure, on cite la fin du texte de Robert Benayou dans Positif (n°44, mars 1962) tant elle revient sur la singularité du film et lui rend hommage :

« Je rêvais dit Resnais, d’un film dont on ne saurait laquelle est la première bobine. »

Qu’il ne regrette surtout rien, il a réalisé bien mieux un film […] dont chaque scène superposées aux autres lui donne un sens inaltérable et provisoire tout à la fois. Un film qui ne lui appartient plus puisque désormais nous le réinventons à notre tour à l’infini.

Bibliographie

- Amiel, Vincent. Esthétique du montage. 5e éd. revue et Augmentée, Armand Colin, 2022.

- Berthomé, Jean-Pierre. « Les métamorphoses du décor ». Double jeu. Théâtre / Cinéma, nᵒ 7, no. 7, décembre 2010, p. 47‑57. journals-openedition-org.gorgone.univ-toulouse.fr, https://doi.org/10.4000/doublejeu.1223.

- Berthomé, Jean-Pierre. Le décor de film: de D. W. Griffith à Bong Joon-ho. Capricci, 2023.

- Estève, Michel. Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet: évolution d’une écriture. Lettres modernes, 1974. Études cinématographiques 100‑103.

- Goudet, Stéphane, éditeur. Alain Resnais: Positif, revue de cinéma ; anthologie. Gallimard, 2007. Collection Folio 3687.

- Robbe-Grillet, Alain, et Alain Resnais. L’année dernière à Marienbad: ciné-roman. Les Éd. de Minuit, 2002.

- Tourret, Franck. « Musicalités dans le cinéma d’Alain Resnais ». Double jeu. Théâtre / Cinéma, nᵒ 7, no. 7, décembre 2010, p. 117‑29. journals-openedition-org.gorgone.univ-toulouse.fr, https://doi.org/10.4000/doublejeu.1297.